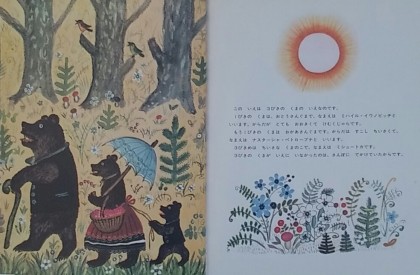

子どもたちが絵本の世界に「参加」するには、読み手の語りが生きた表現であることが不可欠です。 子どもを対象とする絵本の場合、とりわけそうだといえます。文脈をつくる読みかたりについて、『3びきのくま』(トルストイ作、バスネツォフ絵、小笠原豊樹訳、福音館)の冒頭を引き合いにして考察します。

・・・

ひとりの おんなのこが、もりへ あそびに いきました。おんなのこは、まよってしまって、うちへ かえる みちを さがしましたが、どうしても みつかりません。

ふと きがつくと、もりの なかに ちいさな いえが ありました。

とが あいています。

のぞいてみると だれも いませんので、なかへ はいりました。

この いえは 3びきの くまの いえなのです。・・・・

3びきの くまが いえにいなかったのは、さんぽに でかけていたからです。

語り手は、「おんなのこ」が森へでかけて迷子になってしまったことを聞き手(読者)に説明します。人物(おんなのこ)の側で語っています。そして、すぐに「おんなのこ」の目と心に寄り添うように語りはじめています。

おんなのこは、まよってしまって、うちへ かえる みちを

さがしましたが、どうしても みつかりません。

この文は、おんなのこの気持ちになって(同化)も読めますし、おんなのこをわきから見るように(異化)読むこともできます。「二重の読み」ができる文です。仮に読者がおんなのこに同化して読んだとしますと、「困ったなあ、どうしよう、こんな暗い森でまよってしまって」という気持ちになるでしょう。反対に、おんなのこを異化してみますと、「どうするんだろう。こんなところで迷ってしまって」とでもなることでしょう。どちらにしても、読者はひとごとではない気持ちになります。おんなのこの立場に立って読んでも面白いし、つき離しても面白いのです。人物をわきから見るように読むことは、決して読者を傍観者にするものではありません。

ふと きがつくと もりの なかに ちいさな いえが

ありました。

とが あいています。

この場面の語り手はおんなのこに寄り添っているというより、ほとんどおんなのこの気持ちに重なっている状態です。読者(聞き手)は、おんなのこに同化しながら体験することになります。読み手は、おんなのこになったように不安と好奇心の入り交じった気持ちで読むのがよいようです。

・・・

読者の読みの体験を想像して( )の中に書いてみます。

「とが あいています。」

( 臨場感のある現在形の表現から、読者はいまこの家の前に立って

いるような気持ちです。いった家の中に誰がいるでしょうか。

おんなのこも読者も不思議に思うことでしょう。)

「のぞいてみると」

( 誰がいるのでしょうか。読者はすこし不安になります。しかし、

覗いてみたい好奇心もあります。次の場面への期待が高まります。

少し「間」をとってみましょう。)

「だれも いませんので」( 間 )

(「ああ、よかった」。)

「なかへ はいりました。」

( 勇気のある子だなあ。)

「この いえは 3びきの くまの いえなのです。」

( ああ、やっぱり。)

( くまが出て来たらどうすんだろう。)

「読者」は、ここが3びきのくまの家であることを知りました。3びきのくまは、散歩に出かけています。しかし、「おんなのこ」はなにも知りません。この人物と読者の関係は、その後複雑で微妙なイメージの体験を読者にあたえることになります。

3びきのくまの親子が、いまにも帰ってくるのではないかという心配、帰ってきたらどうなるのだろうという不安。そして、期待。( )の中には、読者の読みの体験を想像してみましたが、このおはなしは最初からハラハラドキドキの体験が仕組まれていることがわかります。これが『3びきのくま』の面白さです。

※ ※ ※

文脈をつくる読みにもどります。

文章は、一文、一文ぷつぷつと切れてつながっているのではなく、ひとつの文脈を成しています。しかし、「相手あっての表現」という観点からしますと、読者がつなげて読むといえるでしょう。つまり、語り手の言葉をそれとしてだけ読むのではなく、語り手と聞き手の「対話」の一部が語り手の言葉として文章に書かれているのだ、と見ることが必要です

文脈をつなげることが難しい子どもに読んでやる場合、読み手の役割はとても大切です。読み手 は、理想的に言うと、文章を一方的に読むのではなく文脈をつくるように読むこと、子どもたちのいちいちの反応に答えるようにして読者(聴き手)と対話するように、おはなしの世界への参加を促すように読んでやることが大切です。「読みかたり」において、子どもと実際応答する場合も考えられるが、一般に読み手の意識においてこのようにするのです。

文や絵の〈うら〉にあるイメージ、論理、ニュアンスをとって、文脈をつなげていくように読んであげること、それが「読みかたり」だと言えます。くりかえしますが、語り手(作者)と聞き手(読者)の対話を読むことです。そうすることで、読者の子どもは、受身ではなく文と文をつなげて読む、文章にひとつひとつ反応しながら読むことができます。

・・・

※『 3びきの くま 』トルストイ作、バスネツォフ絵、小笠原豊樹訳、福音館書店

【 追 記 】

「文字」のない絵本においても、絵が対象の世界を描いています。読者(聞き手)は、絵によって描かれた世界の文脈をつくりながら、作者と「対話」することが可能です。文のあるなしにかかわらず、絵本を読むというのは、文脈をたどること、文脈をとらえることです。また、文脈をとらえるとは、作者(語り手)と、また人物と世界と対話していくことだと言えます。