絵本、人形劇、紙芝居における表現とは何かということについて考えてみたいと思います。

1.表現-相手あっての表現

絵本の読み聞かせをするとき、また人形劇や紙芝居を演じているとき、子どもたちが身をのりだすようにして、前のめりになってその世界に没入していることがよく見られます。このような姿を見るとき、こころを込めて読み、演じる人物の役割が、いかに重要であるかがわかります。絵本、紙芝居、人形劇に、いのちを吹きこんでいるのです。

また、子どもをひきつけ、最後までみちびいていく仕掛と仕組が、作品自体にあることがわかります。子どもは、作品の仕掛や仕組にさそわれて、作品世界のなかへ踏みこんでいきます。

表現は相手あっての表現です。

児童文化財には、言語表現技術の観点からみて、絵本、紙芝居、人形劇、パネルシアター、ペープサートなどがありますが、これらは、子どもを対象とする表現ですから、とりわけ読者であり、観客である子どものことを抜きにして、考えることはできません。どのような子どもたちなのか、どのようにしたら興味をもってくれるのか、またどのようにしたらがわかってくれるのかを考えることがたいせつであることは、言うまでもないことです。

「何が表現されているのか」という考察だけでなく、表現には、読者(観客)にはたらきかけるというはたらきがありますから、「読者(観客)をどのように引きいれて、運んでいるのか」を押さえておかないと、おはなしや劇の表現の筋や展開が、本当にはつかめないといえます。

一方、作者の側から考えてみても、絵本、紙芝居、人形劇の読者(観客)が、重要な存在であることがわかります。作者は、描きだそうとしている世界を、自分の目だけでなく、読者(観客)という他者の目を媒介にしながら、さらには作中の人物の目をとおして見ています。いいかえれば、作者は、自分の視点と、自分でない他者の視点を交錯させながら、対象をはさみ撃ちにし、迫ろうとしています。自分でない他者とは、おはなしの語り手であり、作中の人物であり、読者(観客)です。これらの交錯する視点から、照射されることで、いきいきとしたイメージがうまれ、対象の意味がうかびあがってきます。

読者(観客)は、作品ができあがったあとに必要な存在ではなく、すでに創作の過程においてもたいせつな存在なのです。

2.表現-「対話」する世界

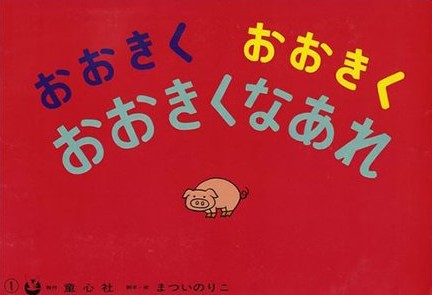

相手あっての表現ということについて、読者(観客)との「対話」という観点から考えてみます。『おおきく おおきく おおきくなあれ』という年少児向けの紙芝居を例にとりましょう。この紙芝居の場合、観客(子ども)の紙芝居への参加が前提になっています。冒頭の場面です。

ぶーぶーぶー ぶーぶーぶー

ぶーぶーぶー ぶーぶーぶー

ちっちゃな ちっちゃな ぶたが いるよ。

おおきく なりたいんだって

みんなで 一、二の 三で

「おおきく おおきく おおきくなあれ」って いってみて。

さあ、一、二の 三。

おおきく おおきく おおきくなあれ!

-さっとぬく-

紙芝居の表紙には、ちいさなぶたが描かれていますが、裏側には、演出のアドバイスが書かれています。「おおきく おおきく おおきくなあれ!」の場面の演出ノートには、「子どもたちみんなで 大きな声で」とあります。子どもたちのかけ声をもとめています。子どもは、かけ声をかけるという形で、紙芝居に参加していきます。

このあと、ちいさなたまご、ちいさなケーキが出てきますが、そのたびごとに、子どもたちは「おおきく おおきく おおきくなあれ!」とかけ声をかけていきます。自分たちが大きな声をあげたことで、ぶた、たまご、ケーキは、次の場面で、つぎつぎに大きなぶた、おおきなたまご、おおきなケーキになっていますが、期待したとおりのことが起こっていますので、場面の展開は、子どもに喜びをあたえるものとなるでしょう。観客参加型の紙芝居ですが、こうした演出は、紙芝居ではよくあることです。

絵本の場合はどうでしょうか。

『おおきな かぶ』の絵本に、おじいさんがかぶをぬこうする場面があります。「うんとこしょ どっこいしょ。ところが かぶは ぬけません」。はじめて読む読者は、おじいさんが抜こうとするのですから、当然、かぶはぬけて、次にどうするのかなと予想しているかも知れません。しかし、読者の期待や予想を裏切って、かぶは抜けないのです。それだけに、大きなかぶのイメージがふくらみますが、予想とちがう展開におどろき、子どもは、絵本の世界に自然に入りこんでしまうことでしょう。

「ところが かぶは ぬけません」は、子どもを作品世界へみちびていく仕掛けです。読者との「対話」という観点からみますと、読み手は、「うんとこしょ どっこいしょ」のあとに「間」をおいて、子どものおどろきと疑問をおこさせるように、意外な気持ちで読むのがよいと思います。

今度は、平山和子さんの絵本『くだもの』を例にして、「語り手」と「聞き手」の「対話」ということについて説明してみます。

すいか さあ どうぞ

もも さあ どうぞ

ぶどう さあ どうぞ

・・・・

ばなな さあ どうぞ

バナナのかわ むけるかな?

じょうずに むけたね。

読者を引きこむ力のある絵本です。絵本を読みながら、くだものを食べるまねをしている子どももいることでしょう。

さて、絵本のなかで、「すいか さあ どうぞ」と言っている人物は「語り手」です。でも、この語り手は、だれに向けて、「さあ どうぞ」と言っているのでしょうか。文章を読むかぎり、まったくわかりません。相手がだれなのかを意識して読んでみますと、なぞときもおもしろさがあります。しかし、とにかく、このように呼びかけられている人物がいます。この人物を「聞き手」と言います。

作中に設定された聞き手は、通常、おはなしに「顔」をだしません。「あなた」や「きみ」と呼びかけられているときもありますが、幼児向けの作品には、まず見られません。読者の子どもは、この聞き手を意識することなく、直接、自分に語りかけられた言葉として聞くことでしょう。

しかし、この絵本の場合、「聞き手」が絵によって表現されています。最後に登場したおんなのこです。読者は、自分にむけて「さあ どうぞ」と言われているとばかり思っていたのに、自分ではなく、おんなのこに向けられていたことを、最後になって発見します。この結末は、複雑で微妙な感情体験をうみだします。「このおんなのこは、わたし」という言う読者(子ども)もいるのではないかと思います。

「すいか さあ どうぞ」の文は、語り手と聞き手の「対話」のように表現されています。文章は、一文、一文ぷつぷつと切れてつながっているのではなく、ひとつの文脈を成しています。この文は、たとえて言いますと、氷山の一角が海面からでているように、語り手と聞き手の「対話」の一部が、文字に書かれて、あらわれているとみることができます。見えない文章の背後に、作者、語り手、人物、聞き手、読者のゆたかな交流を想像してみてください。

実際に、絵本や紙芝居をよむとき、読み手のみなさんは、理想的にいいますと、文章を一方的に読むのではなく、子どもの反応に答えながら、また読者や人物と対話するようによんであげることがたいせつです。子どもと実際に応答する場合も考えられますが、一般に読み手の意識において、このようにするのです。文や絵の「うら」にあるイメージ、論理、ニュアンスをとって、文脈をつなげていくように読んであげること、それが表現の本質をつかんだよみであるといえます。

絵本、紙芝居、人形劇を表現するということは、読み手や演じ手からの一方的な表現ではなく、読み手(演じ手)、語り手、人物、聞き手、読者(観客)のやり取りのなかで劇的な世界をつむぎだしうみだすものです。子どもが、聞き手やそのほかの人物になって、劇的な世界のなかへ入りこめるように、みちびいていきましょう。読者(観客)が、語り手や聞き手、作中の人物と同一の時空を共有するようであってほしいと思います。もちろん、読み手や演じ手となるみなさんも同様です。

・・・・・

また、人形劇のなかで、劇中の人物が、観客である子どもに、呼びかけるということがよくあります。悪役と戦う場面で、主人公が「おーい、みんな、ぼくに力を貸してくれないか」と観客(子ども)によびかけます。「がんばれ、がんばれ。」という声が、子どもたちからあがります。「よーし。力がでてきたぞ!」。舞台の人物と観客の子どもたちのあいだのこのようなやりとり(「対話」)は、よくみられます。

これは現実の世界にいる子どもを、人形劇のなかへ引きこむ手だてですが、舞台と観客の「対話」が、表にあらわれたものといえます。劇の世界と同じ時空をいきることを、虚構の世界がもとめているのです。また、観客の子どもにとっても、舞台の人形が、ぼくをみてくれている、わたしの応援にこたえてくれているとわかることは、とてもうれしいことです。ぼくとわたしと人形が、おなじ世界を生きていることを実感するのです。おはなしや劇の世界は、読者(観客)である子どもが参加し、作中の人物たちと一緒になって、その世界をいきることが、とてもたいせつなことです。絵本、紙芝居、人形劇の世界をつくっていくのは、ある意味で、子どもたちであるとさえ言えるのです。

3.表現-主観・客観的表現

ここでは、主観・客観的表現ということについて考えてみます。新美南吉の童話「ごんぎつね」の一場面です。雨がふりつづいて、穴から出られなくなったごんが、ようやく外へでられるようになりました。

空はからっと晴れていて、百舌鳥の声がきんきん、ひびいていました。

ごんは、村の小川の堤まででてきました。

まわりのようすを描写した文ですが、単なる客観的な描写ではありません。雨が上がった後の空を描写していますが、「空がからっと晴れていて、百舌鳥の声がきんきん、ひびいて」いるとみている人物がいます。それは、語り手でした。つまり、この文は、語り手の目とこころを通して描かれたまわりのようすです。また、語り手は、ごんに寄りそうように語っていますので、ごんが見ているようにも読めます。

ここで、試しに、わたしが、ごんの目とこころを想像して、括弧のなかに書いてみます。

あたりの、すすきの穂には、まだ雨のしずくが光っていました。

(雨は、ずいぶん降ったんだなあ。すすきの穂にまだのこってるぞ)

川はいつもは水がすくないのですが、三日もの雨で、水が、どっとましていました。(いつもは、こんなに水はないのに。)

・・・

ふと見ると、川の中に人がいて、何かやっています。

(だれだろ? なにをやっているんだろ? 近づいてやれ。…… )

ごんは、見つからないように、そうっと草の深いところへ歩きよって、そこからじっとのぞいて見ました。

「兵十だな。」と、ごんは思いました。

・・・

言葉のうらに、ごんの目と心がかくれていることを書いてみました。読み手の立場からいいますと、ごんの目とこころを感じて読むことで、おはなしの世界がいきいきとしてきます。この文例のように、視点(主観)と対象(客観)の相関関係が、表裏一体になって表現されているのです。

語り手と人物との関係についていいます。

語り手は

①.人物を外から語る

②.人物のそばから語る

③.人物に寄りそって語る

④.人物にかさなって語るの4つの場合があります。

この場面は、語り手が、ごんのそばから、寄りそうように、そしてかさなるようにして語っていますので、読み手も、ごんのこころになってよむことがおもしろいでしょう。読み手のみなさんは、おはなしを聞いている子どもが、ごんに同化するように読んであげてください。

また、この場面の文章には、イメージの遠近が感じられます。こちら側にごん。あちら側に兵十です。奥行きのある、厚みのあるイメージをつくって、この世界を描きだすことがたいせつです。 子どもは、 兵十をむこうにみるようなイメージの遠近感を感じつつ、この世界を体験していくことになります。絵本、紙芝居、人形劇において、いちばんのねらいとするところは、子どもの切実な体験をつくるということなのです。

Ⅳ.読者の参加と創造-ドラマとはなにか

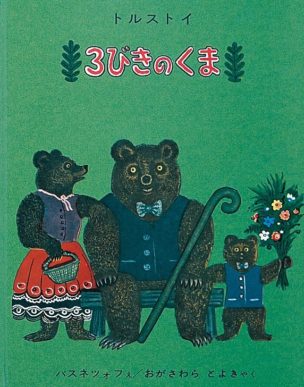

最後に、読者の参加と創造、ドラマとは何かということについて、『3びきのくま』の絵本を例にして、考えてみましょう。読者の参加と創造という点から考えますと、絵本、紙芝居、人形劇においては、絵本と読者、舞台と観客のあいだに矛盾や葛藤をひきおこすこと、つまりドラマをつくることがかんじんなことです。

ひとりの おんなのこが、もりへ あそびに いきました。おんなのこは、まよってしまって、うちへ かえる みちを さがしましたが、どうしても みつかりません。

ふと きがつくと、もりの なかに ちいさな いえが ありました。

とが あいています。

のぞいてみると だれも いませんので、なかへ はいりました。

この いえは 3びきの くまの いえなのです。・・・・3びきの くまが いえに いなかったのは、さんぽに でかけていたからです。

冒頭の文で、語り手は、おんなのこが森へでかけて迷子になってしまったことを説明します。語り手は、おんなのこのそばから語っています。

おんなのこのところに「わたし」と入れて読んでも、違和感はあまりありません。語り手は、おんなのこの目とこころに寄りそうように、語りはじめているからです。この文は、おんなのこの気持ちになっても読めますし(同化)、おんなのこをわきから見るように読むこともできます(異化)。同化と異化の二重の読みができる文です。

仮に、読者がおんなのこに同化して読んだとしますと、「困ったなあ、どうしよう、こんな暗い森でまよってしまって」という気持ちになることでしょう。

反対に、おんなのこを異化してみたらどうなるでしょうか。「どうするのだろう。こんなところで迷ってしまって」とでもなるのではないでしょうか。どちらにしても、読者はひとごとではない気持ちになります。おんなのこの立場に立って読んでもおもしろいし、つき離して読んでもおもしろいのです。

「とが あいています。」

(臨場感があります。いったい誰がいるでしょうか。)

「のぞいてみると」

(読者はすこし不安です。のぞいてみたい好奇心と期待感。)

「だれも いませんので」(ああ、よかった。)

「なかへ はいりました」(勇気のある子だなぁ。)

「この いえは 3びきの くまの いえなのです。」(ああ、やっぱり。)

読者の読みの体験を想像して、括弧のなかに書いてみましたが、このおはなしは最初からハラハラドキドキの体験が仕組まれています。また、このような仕掛や仕組によってうみだされる読者の体験が、『3びきのくま』のおもしろさです。

語り手は、3びきのくまが散歩に出かけていたことを読者に向けて語ります。読者は、ここが3びきのくまの家であることを知りました。しかし、おんなのこは知りません。このあと、読者のこころのなかにうまれる感情の体験は、3びきのくまが、いまにも帰ってくるのではないかという心配、帰ってきたらどうなるのだろうという不安、そしてすこしの期待といったものになることでしょう。「知っている」「知らない」という人物と読者の関係は、読者に複雑で、微妙なイメージの体験をあたえることになります。

さて、疲れたおんなのこは、こぐまのベットに寝てしまいました。そこへ、3びきのくまがかえってきて、ごはんにしようと思いました。おわんのなかを見たおおきなくまは、こわい声でほえます。「だれだ、わたしの おわんの すーぷを のんだのは」。

次に、いすを見て、くまたちは、怒ってほえます。「だれです、わたしの いすにすわって、いすを うごかしたのは」。おんなのこは、ベットにねむったままです。

3びきのくまは、もうひとつの部屋へいきました。くまの親子は、自分たちのベットが荒らされているのを見て、「だれだ、わたしの べっどに ねて、しきふを しわくちゃにしたのは」と怒ります。ミシュートカが自分のベットをのぞきこんで見ると・・・

このように、あらすじを書いてみただけでも、おんなのこがくまに食べられてしまうのではないかという不安が高まります。不安とスリルに満ちた息をのむようなクライマックスです。この絵本は、一幕二場面ですが、たいへん劇的に構成されています。ペープサートや人形劇にも応用できるでしょう。

『3びきのくま』の後半の読者は、スリルとサスペンスを感じながら、こわいもの見たさ、結末を期待し結末を避けたいというアンビバレンスがうまれます。アンビバレンスとは、愛と憎しみ、期待と回避、好意と怒り、不満と満足など矛盾する感情を、同時に体験することです。絵本と読者との関係のなかに、矛盾や葛藤がひきおこされます。そこにドラマがうまれます。いいかえれば、読者の子どもたちが、それを認識したときにドラマがうまれるのです。絵本と読者、舞台と観客の子どもとの関係のなかに、矛盾がうまれ、葛藤を体験するというのが、ほんらいの劇的体験だといえます。読者(観客)は、絵本の世界や人形劇の世界に参加し、ドラマを体験することで、その世界を創造するのです。

また、絵本の読み聞かせを聞き、人形劇を観る場のなかで、子どもたちは、おなじ場にいて、おなじひとつの経験をします。絵本や人形劇に創造的に参加する体験のなかで、感動をわかちあいます。その雰囲気は、全体につたわっていくことでしょう。そして、そのとき、場を共有している子どもたちのあいだに、むすびつきの意識がうまれてくることでしょう。こうしたことが、絵本を聞き、人形劇を観る子どもの態度を変えるということは、だれもが感じていることだと思います。

絵本は読まれます。そして人形劇は演じられます。しかし同時に、絵本は聞かれるものであり、人形劇は観られるものです。どのように絵本を聞くのか、どのように人形劇を観るのかによって、絵本や人形劇の成果は左右されるといってよいでしょう。読み手、演じ手である保育者は、子どもの切実な体験をうみだすように、日常とはちがう劇的な世界をつくりだすことがもとめられています。子どもが、絵本や紙芝居をどのように聞くのか、人形劇をどのように観るのかという面の考察が必要です。

児童文化財を通して行う保育の教育性は、絵本や人形劇の内容だけでなく、場を共有することでうまれる、連帯感をつくるという社会的機能の面からも考察される必要があります。