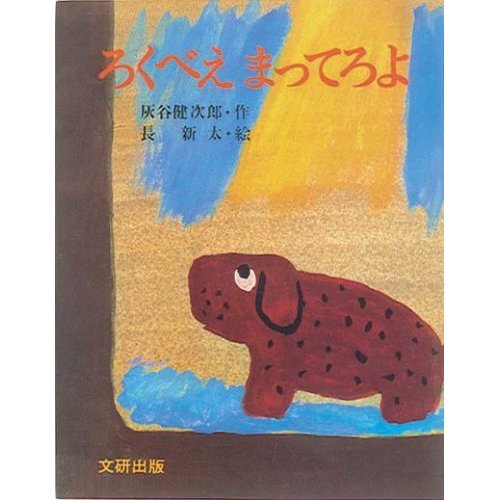

深い穴に、ろくべえ (写真の犬) が落ちてしまいました。

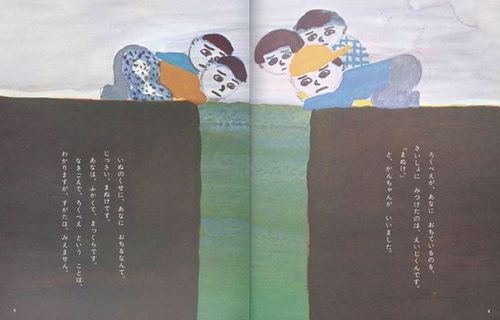

泣き声で ろくべえとわかりますが、 姿はみえません。

かんちゃん

みすずちゃん

えいじくん

みつおくん

しろうくん

5人の子どもたちが、

自分たちの知恵と力で、ろくべえを救出するというおはなしです。

・・・

子どもたちは、最初から、ろくべえを 救いたい 気持ちでいっぱいです。

でも、救出の方法が 分かりません。

前半の子どもたちは、

声援したり、

歌をうたったり、

シャボン玉を吹いてあげたりしています。

おとなにも頼りますが、

おとなたちは無責任にも、その場を立ち去ってしまいます。

( このあたりは、 わたしの少し不満なところです。 おとなが無責任すぎるのです。)

・・・

誰も あてにできないと わかった子どもたちは、自分たちだけで 助けようと思い、頭が 痛くなるほど 考えます。そして、ろくべえの 恋人のクッキーという犬を、かごの中に入れ、 穴におろすアイディア ( 「こうすること」 )を思いつきました。そうすれば、クッキーの乗ったかごに、ろくべえもいっしょに 乗るだろう ( 「 こうなること 」 )と予想しました。そこを ひきあげる というわけです。

めいあん。

めいあん。

・・・

「こうすること」 ( 能動 ) と

「こうなること」 ( 受動 ) のむすびつきがわかりました。

少し大げさにいいますと、まだ実現していない予想であり仮説です。

・・・

そのあと、子どもたちは、予想を意図に転換して、「 こうなる 」ようにという意図 ( 目的 )をもって、「 こうする 」姿を示しています。活動は、未来 ( 「こうなること」)を含む現在の活動 ( 「 こうすること 」 )となりました。その途中、ちょっと ハッとするところも ありますが、最後は、見事救出。みんなは大喜びです。子どもたちの 救出劇は、 こころのこもった 目的のある 経験となりました。

経験が、順調な経過をたどって、その完成に達するとき、私たちはひとつの経験をするのである。 そのとき、そしてそのような場合にのみ、経験は内面的に統合され、経験全体のなかで、ほかの経験から区別される。

・・・

アメリカの哲学者・教育学者のデューイの言葉です。

デューイのいう 「 ひとつの経験 」 には、

まとまり

個性的な性質

自己充実性があります。

子どもが遊びなどにおいて、目的を達成したとき、こころから満足し、自信をつけ、充実感を あじわうことでしょう。そして、その活動について、さまざまに意味づけていくことでしょう。また、そのなかには、 興味や関心をひろげ、意志を訓練する機会があることでしょう。『 ろくべえまってろよ 』 の子どもたちの経験のように。

この絵本は、「 ひとつの経験をする 」すがたを描いた絵本でもあります。

・・・

※『 ろくべえ まってろよ 』 灰谷健次郎作、 長新太絵、 文研出版 1978年 (2013/8/6)